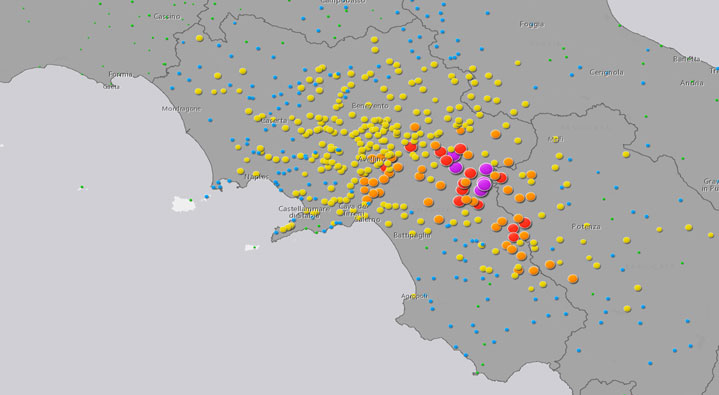

Il terremoto avvenne la sera del 23 novembre 1980 alle ore 19:34 locali. La scossa principale fu di magnitudo M 6.9 con epicentro tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Colpì una vasta area dell’Appennino meridionale con effetti devastanti soprattutto in Irpinia e nelle zone adiacenti delle province di Salerno e Potenza. L’area dei massimi effetti fu molto estesa comprendendo le alte valli dell’Ofanto e del Sele a nord e le alte valli del Sabato e del Calore a sud, fino alla montagna salernitana e potentina. Danni estesi si verificarono anche in alcune zone della Puglia e in tutta la Campania e la Basilicata. All’evento principale seguirono numerose altre scosse nelle ore e nei giorni successivi, che si protrassero per diversi mesi arrecando ulteriori danni ai territori già colpiti. Nonostante i dati sismici nel 1980 non fossero numerosi, i sismologi riuscirono a ricavare dagli stessi informazioni preziose sul processo di rottura del terremoto. Per la prima volta si riconobbe la complessità del fenomeno sismico: non fu un unico evento a produrre la rottura della crosta terrestre, dalla profondità di 15 km fino alla superficie, ma almeno tre “sub-eventi” che nell’arco di meno di un minuto ruppero in successione tre segmenti di faglia adiacenti.

Già dal 1954 l’Istituto Nazionale di Geofisica controllava circa 23 punti di osservazione divisi tra Osservatori base e Stazioni. Gli Osservatori erano delle strutture che collaboravano con l’ING e oltre ad avere la funzione di registrare ed elaborare gli eventi sismici, erano adibiti anche alla ricerca, mentre le stazioni si limitavano alla registrazione degli eventi ed erano generalmente locali messi a disposizione dalle Università e da Enti pubblici o privati. Tutti gli osservatori erano presidiati e le letture dei sismogrammi venivano fatte in loco e i dati poi venivano spediti per posta ordinaria alla sede ING in cui si provvedeva alla stesura di un bollettino definitivo.

Per il terremoto del 23 novembre 1980 non si riuscirono a fornire notizie precise e tempestive riguardanti l’esatta localizzazione dell’evento per mancanza di dati disponibili in tempo reale, dal momento che non esisteva un unico centro di raccolta e di elaborazione dati.

La distribuzione degli effetti

La scossa fu percepita in quasi tutta l’Italia peninsulare dalla Sicilia Orientale alla Pianura Padana ed ebbe i suoi massimi effetti distruttivi (grado X scala Mercalli) in 6 paesi: Conza della Campania, Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino; Castelnuovo di Conza, Laviano e Santomenna, in provincia di Salerno. Distruzioni estese a oltre il 50% del costruito (grado IX scala Mercalli) furono osservate in altri 9 comuni: 7 in provincia di Avellino e 2 in provincia di Potenza. In più di 490 comuni e località il terremoto causò crolli, gravi lesioni e danni più lievi (gradi VIII-VI scala Mercalli).

Impatto nelle località colpite

Gli effetti nei territori colpiti furono devastanti e la provincia più colpita fu quella di Avellino: tutti i suoi 119 comuni risultarono più o meno danneggiati. Nel centro storico di Conza della Campania crollarono pressoché completamente la cattedrale, l’annesso campanile e la chiesa delle Anime del Purgatorio; nel crollo generale del paese andò anche perduto l’intero patrimonio di reperti archeologici rinvenuti nell’area circostante. L’intero abitato venne evacuato e nell’opera di ricostruzione fu anche necessario demolire i pochi edifici rimasti in piedi. A Lioni crollarono quasi totalmente tutti i vecchi edifici costruiti con ciottoli e malte, ma anche un elevato numero di fabbricati moderni in cemento armato; ad una stima provvisoria risultò distrutto circa il 75% del patrimonio abitativo. Della chiesa madre di Santa Maria Assunta crollarono totalmente la copertura e la facciata e parzialmente le murature verticali; il campanile risultò profondamente lesionato e dissestato.

Nell’antico borgo di Sant’Angelo dei Lombardi il terremoto causò la totale distruzione degli edifici antichi; crollò quasi completamente l’ospedale e la scuola media riportò gravi danni insieme ad alcuni settori del castello di fondazione longobarda e al complesso duecentesco del convento e della chiesa di San Marco. A Calabritto crollò interamente la chiesa madre della SS. Trinità e a Caposele anche il ponte sul fiume Sele subì gravi danni. A Torella dei Lombardi crollò il 90% degli edifici della via principale, mentre a Laviano l’edificazione su un ripido pendio determinò una percentuale di distruzioni altissima, causata principalmente da fenomeni di trascinamento. A Santomenna circa il 90% del patrimonio edilizio esistente fu distrutto o subì crolli parziali.

A Pescopagano i rinforzi con catene metalliche applicati a diversi edifici dopo il terremoto del 1930 evitarono crolli disastrosi. Anche Napoli, benchè lontana dall’area epicentrale, subì danni rilevanti e in molti casi gravissimi. Nel rione di Poggioreale crollò completamente un edificio di 9 piani, abitato da una ventina di famiglie. Un altro grave episodio avvenne qualche mese dopo quando crollò l’ex Reale Albergo dei Poveri, ritenuto agibile dai tecnici che l’avevano periziato. Centinaia di edifici monumentali e di rilevante interesse storico-artistico furono gravemente danneggiati: la Reggia di Capodimonte che ospita l’omonimo Museo Nazionale, il Palazzo Reale sede del Museo e della Biblioteca Nazionale, Castel Nuovo, la Certosa di San Martino, il complesso monastico di San Gregorio Armeno e il complesso francescano di Santa Chiara. Tra i centri abitati più grandi che subirono crolli parziali, dissesti e gravi danni strutturali ci furono: Avellino, Potenza, Salerno, Benevento e Caserta, nella cui reggia borbonica settecentesca del Vanvitelli si aggravarono i dissesti già preesistenti. gnate nei soccorsi

- 110.000 posti letto in 32.000 roulottes

- 27.000 posti in scuole o altri edifici pubblici

- 10.000 posti letto in 2.018 prefabbricati leggeri e 626 containers

- 31.739 senzatetto emigrati

L’impatto socio-economico

Per quanto riguarda gli aspetti dell’impatto economico, essendo stata colpita un’area povera e di storica emigrazione la situazione divenne tragica. Nelle zone interne dell’Appennino campano-lucano, la cui economia era basata sull’agricoltura e sulla gestione di piccole attività, la struttura sociale ed economica fu profondamente modificata. Le devastazioni del patrimonio abitativo compromisero seriamente le condizioni di vita della popolazione, cancellando in alcune zone ogni parvenza di attività economica. La prima pagina de “La Repubblica” del 25 novembre 1980. Vennero inoltre riattivati i flussi migratori che si erano andati affievolendo negli anni precedenti. 1.186 stabilimenti industriali e 106.479 aziende artigianali, alberghiere, commerciali e di servizio furono danneggiati, con danni, oltre che agli immobili, anche a macchinari, attrezzature, scorte, merci, prodotti finiti e automezzi. Ingenti i danni anche al patrimonio storico, monumentale e artistico. 95 comuni rimasero completamente privi di energia elettrica e anche il servizio telefonico risultò interrotto in numerose centrali.

Paradossalmente il decremento di popolazione, dovuto ai fenomeni migratori presenti nel decennio prima del 1980 e ripresi nei primi anni successivi al terremoto, alla lunga subì un’inversione di tendenza grazie agli ingenti investimenti stanziati per il rilancio dell’economia. Analisi dell’andamento demografico nei comuni colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 nei decenni 1971-1981 e 1981-1991 (Fonte: M. Pignone et al. 2009 – Realizzazione di un geodatabase degli aspetti socio – economici e demografici delle aree colpite dal terremoto del 23.11.1980) –

Gli interventi, la gestione dell’emergenza, la ricostruzione

57 miliardi di lire furono stanziati nelle attività di ricostruzione e rilancio dei paesi colpiti dal sisma. Nell’immediato i soccorsi furono portati dalle autorità locali e dai volontari; successivamente poi alla diffusione delle prime confuse notizie sulla reale e catastrofica entità dell’evento si mise in moto la macchina statale, che all’epoca non prevedeva ancora un’organizzazione stabile di Protezione Civile.

Il 24 novembre il governo dichiarò lo stato di “calamità naturale di particolare gravità” e istituì il Commissario straordinario del governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, che coordinò tutti gli interventi necessari al superamento dell’emergenza. Vennero avviati immediatamente i provvedimenti per il soccorso e la pronta assistenza alle popolazioni, le verifiche di agibilità del patrimonio abitativo, la disposizione di alloggi provvisori. Con il trascorrere delle ore e la progressiva diffusione delle notizie si mobilitarono amministrazioni locali, associazioni, privati cittadini di tutta Italia e della comunità internazionale. Intervennero numerose unità militari ma nonostante ciò in alcuni paesi i soccorsi organizzati arrivarono solo tre giorni dopo il terremoto. Solo a distanza di un anno si ebbe la formale definizione dei limiti del territorio colpito con la relativa classificazione in aree “disastrate”, “gravemente danneggiate”, e “danneggiate” per un totale di 687 comuni dichiarati “terremotati”.

La ricostruzione si sviluppò su due linee parallele: una affidata agli enti locali e l’altra allo Stato. Intere aree furono prima rase al suolo e in seguito ricostruite dalle fondamenta. Alcuni edifici di rilevanza storico-culturale vennero ricostruiti sulla base dell’antico progetto e per questo i costi furono molto alti. Ingenti somme furono stanziate in favore delle cooperative di produzione e lavoro e per quanto concerne il piano di rilancio economico, l’opera di ricostruzione fu allargata a molte zone colpite in modo solo marginale perché si attuassero quei progetti di rilancio produttivo, poi non realizzati.

La ricostruzione portò però anche ad episodi di cattiva gestione degli enormi finanziamenti stanziati: dai casi di conclamata corruzione di politici e amministratori, all’infiltrazione di organizzazioni criminali. All’inizio del 2000 la ricostruzione non era ancora stata terminata e alcuna migliaia di persone in Campania ancora vivevano in alloggi provvisori.

A cura di INGV